MP #15 - Faut-il encore mettre du marbre dans nos intérieurs ?

Matériau du sous-sol / Demandes hors-sol

Élégant, chic, intemporel, le marbre fait partie des matériaux qui défient les lois des tendances en en faisant partie… chaque année.

Pour un architecte d’intérieur ou un designer concevoir des aménagements, des sols ou des décors à partir de marbre est gage de qualité comme de raffinement, et cela depuis de nombreux siècles.

Constant dans le monde de la décoration, l’emploi du marbre dans nos intérieurs est-il pour autant écologiquement durable ?

Tables basses, tables de salon, tables gigognes, guéridons, luminaires, bougeoirs, etc. le marbre a trouvé dans nos habitats de nombreux débouchés mais également un relais fidèle grâce aux revues de décoration.

💎 Pourtant, si ce matériau brille de prestige aux yeux des créateurs comme des consommateurs, on ne peut pas en dire autant de ses modes de production à l’impact écologique nettement plus opaque.

🔎 Mais d’ailleurs, qu’est-ce que le marbre et quelle est son histoire ?

Utilisé depuis l’Antiquité comme matériau pour la sculpture et l’architecture, l’usage de ce terme dans ces domaines était - et reste - en réalité polysémique, puisque par marbre était comprise toute une variété de roches dures pouvant être lustrées ; en majorité des calcaires plus ou moins cristallisés.

Dans un sens géologique plus moderne du terme, le marbre correspond à des roches métamorphiques constituées entièrement de cristaux de calcite, de couleurs et de motifs très variés bien que les blancs soient les plus courants (pour aller plus loin dans la définition ou composition de ce terme, voir la sous-partie “rappel de la géologie des marbres” de cet article-ci).

Prisé pour sa beauté, le marbre ne laisse pour ainsi dire pas de marbre ! Élément vernaculaire qui dure dans le temps, dans un premier temps il fut avant tout utilisé de manière locale, notamment en Grèce et sur les îles Cyclades, Thasos, etc. où on le trouvait en abondance.

📌 Significatif d’un sous-sol riche et d’une proximité des lieux d’extraction, cet emploi premier dans un périmètre restreint s’explique par la difficulté et le coût du transport (en particulier le transport à terre), mais également le coût du travail même du matériau.

Effectivement, comme cela est expliqué dans l’article Le marbre dans l’architecture grecque, à l’époque antique les artisans des îles étaient spécialisés dans le travail d'un matériau. Ainsi, lorsque le marbre était diffusé ailleurs, les carriers accompagnaient leur travail jusqu’au chantier, soit pour en assurer la livraison, soit pour réaliser la mise en œuvre, voire les travaux de sculpture et de polissage.

Les marbriers étant indemnisés pour chacune de ces tâches, on suppose que le prix des édifices érigés dans des régions pauvres en marbre était très élevé et que de telles architectures étaient signe de luxe et de richesse (à l’image du Temple d’Athéna Aléa).

Sa riche histoire laisse de plus entrevoir, que le marbre fut également un ornement de conquête, un matériau qui permettait symboliquement d'asseoir le pouvoir des conquérants sur les conquis.

👑Un enjeu de pouvoir et un matériau de domination toujours d’actualité comme le démontre le cas des marbres du Parthénon, ce trésor disputé depuis des décennies, à découvrir plus en détail ici.

Matériau prestigieux, signe de bon goût, au-delà de ce débat sémantique ou géologique, le marbre a de plus pris une forte dimension politique à une période de l'Histoire, devenant même une “identité nationale” de la France.

Le château de Versailles construit sous Louis XIV en est le reflet le plus juste : il est la vitrine de la France où s’exposent de nombreuses nuances de marbres ; il représente surtout le chantier qui mena à la quête des carrières nationales oubliées ou méconnues, dans les Pyrénées, le Languedoc, en Provence, etc.

🏛Propriété impériale dans une lointaine époque, utilisée avant tout au sein de prestigieux bâtiments publics tels que des temples (grecs ou romains notamment), des monuments, des statues ou des colonnes ; le marbre s’est au fil de l’Histoire infiltré également dans les intérieurs des propriétés privées - enfin de certaines, redevenant ainsi un attribut de pouvoir.

Ainsi, d’un usage premier relativement limité, son champ d’application et d’exploitation a au cours des siècles explosé pour atteindre les 4 millions de tonnes de marbre produit chaque année rien qu’en Toscane, explosant au passage une partie du paysage et de l’environnement.

🔎 À noter :

Cette mauvaise pub est en grande partie due à des sites comme Carrare où la destruction est rendue très visible, très palpable, à l’inverse de ce qui se passe par exemple, dans des mines ou des déchetteries et qui peut-être pourtant tout aussi nuisible.Bien qu’il ait des qualités d’usage - à commencer par sa résistance -, et esthétiques non négligeables - notamment pour ses veinages -, quels sont en contrepartie les enjeux écologiques inhérents au marbre ?

Produit principalement en Italie, en Grèce, en Espagne, en France, on en trouve également au Pakistan pour le travertin, en Turquie, en Iran, en Jordanie…

Des destinations, des zones de production, qui au vu de son sur-emploi aux quatre coins du monde - suite entre autres à l'affaiblissement du coût de son transport - sous-tendent un important trafic de ce matériau et de facto, de nombreuses émissions de GES.

😶🌫️ D’ailleurs, plus récemment, la quantité massive de particules fines générées au cours des différentes phases de production de l'industrie du marbre, a été également reconnue comme un problème environnemental majeur.

Pollution de l’air, de l’eau, des sols ; transformation voire déformation du paysage ; impact sur la santé humaine et l’ensemble des vivants, sur les ressources naturelles ; impact également économique et local parfois controversé, par l'accaparement de ressources essentielles à d’autres activités (en eau, en surfaces exploitables, etc.) ; bien que la beauté du marbre soit indéniable, évaluer attentivement ses répercussions environnementales se révèle crucial.

📈D’autant plus que sa production tout comme sa consommation continuent de croître ( y compris en Europe), et ce malgré son implication à pareille échelle, de plus en plus certaine dans la détérioration de l’environnement.

Donner à voir le cheminement du marbre, de son extraction à sa transformation jusqu’à son utilisation finale, permet de suivre l’impact éthéré mais pourtant persistant depuis son hyper production.

À l’image du nuage de poussière toxique virevoltant aux alentours de certaines immenses carrières d’extraction, quelles sont donc plus précisément, les répercussions environnementales du marbre ?

Digne d’une étiquette de composition d’un produit ultra-transformé, en certaines contrées, la liste des impacts provoqués par l’exploitation des carrières est la suivante : dégradations irréversibles des sols et du sous-sol (décapage, extraction, abattage, terrassement, etc.) ; modification significative des paysages ; perturbation des habitats naturels ; altération de la biodiversité ; émission de poussières ; vibrations ; nuisances sonores ; rejets de gaz à effet de serre ou de matières en suspension.

🧨 Entre l’utilisation d’explosifs, d'équipements lourds et de produits chimiques pour extraire et transporter le marbre, les opérations minières à grande échelle se révèlent être l’un des plus grands désastres, à la fois sanitaire, environnemental et économique ; certaines carrières n’étant d’ailleurs aujourd’hui plus que des musées à ciel ouvert.

Une fois extrait et découpé sous forme de blocs, le marbre est dirigé vers les usines de transformation où seront effectuées les opérations de tranchage et de façonnage entraînant de nouvelles pollutions, mais plus mesurées.

À cela s’ajoute tout de même une importante consommation d’électricité pour alimenter les différentes machines, telles que les scies diamantées pour le tranchage, les machines de polissage utiles au travail de finition ou encore des équipements autres et les systèmes d’éclairage.

🔎 À noter :

Un autre argument défavorable et non négligeable de l’industrie du marbre, est qu’elle est l’une des principales industries productrices de déchets ; dans le sens où la quantité de matière perdue lors du façonnage du marbre est immense. Que ce soit au sein même des carrières de marbre lors de la phase d’extraction (40% de déchets produits), ou au cours des procédures de traitement et de polissage du marbre, au total ce n’est pas moins de 70% de cette ressource minérale précieuse qui est gaspillée.

Aux abords des carrières, ces déchets sous forme de fragments de roche, se retrouvent alors déversés dans des fosses vides, des routes, des lits de rivières, des pâturages, des champs agricoles, ou bien dans des décharges situées à proximité, ce qui entraîne une large pollution de l’environnement. Néanmoins, il arrive que les fragments de roche soient réemployés directement sur site, pour combler les carrières et permettre de leur redonner leur forme initiale.

Un déchet moins visible mais pourtant tout aussi nuisible est également à introduire dans la balance écologique, il s’agit de la poussière de marbre, très volatile. Lorsque celle-ci recouvre la nature environnante (à partir d'une accumulation de plus de 5 cm), elle nuit au développement de la faune et de la flore et se révèle néfaste pour les sols, les surfaces d’eau comme pour les humains. Tout comme le sont aussi, l’huile et le lubrifiant employés en grande quantité dans ce secteur.

Enfin, c’est avant tout quand l’on apprend que ces plaques de marbre finissent souvent comme de simples décors de façades - notamment pour des cuisines -, juste collées sur un matériau de qualité médiocre - qui dans le temps ne leur résistera pas -, que l’équation environnementale apparaît de plus en plus mauvaise.

Faut-il donc encore utiliser du marbre ? Existe-t-il des solutions plus durables vers lesquelles se tourner en tant qu’architecte intérieur ?

Si dénier ou réduire en poussière les qualités intrinsèques du marbre telles que sa durabilité et sa longévité serait quelque peu trompeur, compte tenu de ses nombreux inconvénients écologiques, il paraît néanmoins essentiel d’explorer des alternatives plus durables.

La pratique de la taille de pierre et de l’utilisation du marbre étant longue, quoi de mieux que d’aller rencontrer un acteur du secteur à ce sujet.

📍 Benoit Coussement est un enfant du nord de la France tombé amoureux de la taille de pierre très jeune. Aujourd’hui, président chez Charpentier PM/DBPM, une entreprise de marbrerie et de pierre de taille, c’est dès ses 15-16 ans qu’il entama sa formation en taille de pierre au sein des compagnons du devoir. Au cours de ce qui équivaut à un tour de France, il a continué pendant dix ans à se former lors de stages sur différents ouvrages pour devenir à son tour formateur pendant deux ans.

Par la suite, il a intégré une entreprise générale de bâtiment. Au cours de cette période professionnelle, la confrontation frontale sur les chantiers aux manières de faire parfois absurdes - notamment et plus spécifiquement, la démolition d’une façade en pierre pour la refaire tout en béton - l’a incité à changer de métier.

Désireux de remédier à la rupture de connaissances existante entre une personne de terrain aux savoir-faire plus pratiques et un ingénieur aux savoirs plus théoriques, il a ainsi créé son cabinet d'études pendant une dizaine d'années pour accompagner les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre ; de sorte à ce qu'ils aient une connaissance technique du matériau pierre.

Il s'est ensuite engagé durant 6 ans chez HChevalier, où il a eu la chance de réaliser des suivis de chantier tels que la Chapelle royale de Versailles, le château de Saint-Germain-en-Laye ou encore la rosace sud de la basilique Saint-Denis.

Soucieux d’exercer une activité préservant savoir-faire et environnement, au cours d’échanges et d’un photo-reportage mené au sein de son entreprise (à découvrir ci-dessous), plusieurs réflexions d’avenir et pistes d’actions se sont ébauchées.

👉 Voici quelques préconisations :

1 - Choisir de se fournir de la manière la plus locale possible afin de limiter les émissions de CO2 imputables au transport du marbre au cours des différentes étapes de production.

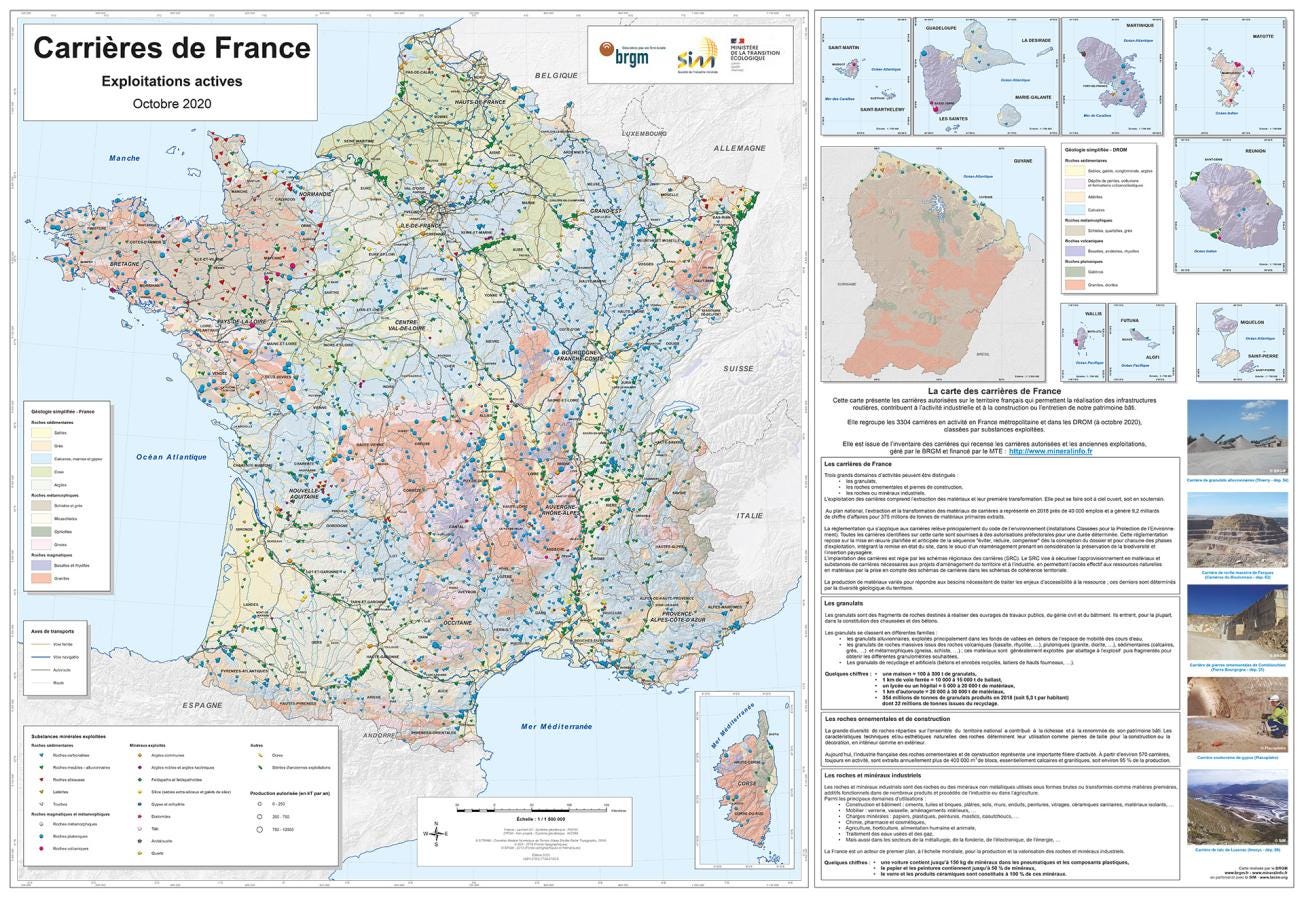

Ne pas utiliser un simple catalogue ou les pages des magazines comme source d’inspiration, mais s’appuyer plutôt sur la carte proposée par le BRGM (à retrouver au début de cet article) qui donne à voir l’ensemble des carrières de marbre présentent sur le territoire français et permet ainsi, de trouver celle qui est là plus proche.

En France, le sous-sol offre une riche bibliothèque de matériaux de pierre, ce qui permet une diversité de rendus et de projets (aller voir par exemple l’entreprise SETP en Bourgogne, spécialisée en extraction de pierre de Comblanchien, utilisée pour de grands monuments à Paris comme la Samaritaine).Des architectes comme le collectif Studio Lada proposent également une approche intéressante et inspirante, puisqu’ils sourcent la pierre localement.

2 - Choisir de se fournir auprès de fournisseurs ou de fabricants de pierres naturelles, à la technique d’extraction plus responsable et concevoir de manière soutenable

En premier lieu, mieux vaut interroger l’usage de la matière et la durabilité du projet avant de choisir un marbre. Par exemple, employer du marbre dans des lieux éphémères ou dans des concept stores à la durée limitée est une ineptie pour l'environnement.

Il serait donc plus raisonnable de prendre les caractéristiques de la matière pour ses propriétés techniques et non pour sa seule représentation esthétique. De ce fait, au vu des composantes du marbre qui en font un matériau durable capable de tenir extrêmement bien dans le temps et cela sous diverses conditions, son emploi dans l’architecture en extérieur semble plus approprié que pour du mobilier qui bouge au rythme des tendances.

À noter : le travail mené pour de l’aménagement intérieur (fabrication de tables, de gradins, de bars, etc.) ne relève non plus de la taille de pierre mais de la menuiserie de pierre. Un travail qui demande beaucoup de moyens, d’énergie et qui cause davantage de pertes…

Mieux vaut donc travailler au plus proche de ceux qui façonnent la matière, à l’image d’un tailleur de pierre qui saura orienter le choix et proposer un marbre ou une roche adapté·e au besoin et disponible localement. Mais qui pourra aussi, parfois, raisonner les demandes trop “hors-sol”.

3 - Réemployer le marbre, que ce soit des chutes de plaques ou les débris de marbre, pour réaliser de nouveaux projets.

Par exemple, il est possible à partir de chutes de marbre de réaliser des mosaïques pour les sols, ce que propose notamment l’entreprise Europierres avec sa gamme Opus Incertum. Ou bien des plateformes de réemploi comme Opalis ou Rotor, ainsi que de certains revendeurs de matériaux anciens.

Point positif également, démonstrateur d’une évolution des comportements : Benoît Coussement participe de plus en plus à des AMO qui procèdent au réemploi de pierre ou de marbre, extrait·e d’un bâtiment pour l’utiliser sur un autre.

4 - Faire de la pédagogie auprès des professionnels et des clients

De trop nombreux architectes et designers se rendent chez un marbrier avec une absence de compréhension des éléments de la matière, et arrivent avec des demandes impossibles. Bien que ce type de sollicitations force le trait et l’ingéniosité, le marbre a certaines contraintes en plus de ses qualités qui font qu’on ne peut l’employer n’importe comment - ou plutôt sous toutes les formes.

De plus, avoir un projet sans contrainte de matière est bien souvent synonyme de nombreux déchets.Autre point essentiel autour de cette idée de pédagogie, c’est le degré d’acceptation sur la matière de ses défauts ou spécificités, de ses veinages uniques. Le marbrier tout comme l’architecte intérieur ou le designer, ont en ce sens un rôle à jouer pour donner à voir la beauté singulière de chaque pièce, chaque pierre, chaque marbre.

5 - Tirer partie de la poussière de marbre pour développer de nouveaux matériaux composites écologiques et plus durables, notamment pour des applications dans le secteur de la construction.

Des études tendent à démontrer que leur utilisation dans l’industrie serait non seulement possible mais permettrait surtout de prévenir les problèmes environnementaux liés à leur mise en décharge. Cela permettrait aussi de limiter les risques sanitaires causés par ces déchets extrêmement volatiles et composés en grande partie d’oxyde de fer, de mica, de fluor, de chlorite et de quelques matières organiques.

Ainsi, le recyclage des poussières de marbre est une piste de recherche de plus en plus expérimentée, ce que démontre par exemple cet article-ci : A study on environmental and economic impacts of using waste marble powder in concrete.

Seulement, nous sommes encore loin de ce déploiement et cela ne doit aucunement légitimer l’extraction abusive du marbre.

6 - User de faux marbres en employant des techniques de peintures décoratives

L’histoire du marbre feint ou des techniques de peintures décoratives imitant le marbre (mais aussi d’autres matériaux comme le bois), date de plusieurs très long siècles. Employées à l’époque de la Rome antique, comme à la Renaissance ou à l'âge baroque, mais également déjà par les grecs et les égyptiens, cette technique décorative spectaculaire est celle que l’on nomme parfois l’art du scagliola. Si de l’imitation des pierres ou des marbres en peintures murales, on a vu émerger au 19ème siècle des objets en faux marbre peints, ces techniques restent aujourd’hui majoritairement délaissées. Or, au regard des répercussions écologiques provoquées par l’extraction des matières premières, celles-ci gagneraient à être davantage employées, notamment dans le secteur de l’architecture intérieure.

Quelques exemples plus contemporains semblent, fort heureusement, redonner un certain prestige à ces savoir-faire ancestraux, comme le démontre ce tabouret en acajou à l’apparence de marbre.

Pour aller plus loin sur le sujet, voici quelques articles, ouvrages et pages web :

Marbre feint : signe de luxe, in Le luxe de l’imitation de Maud Mulliez

Représenter le marbre dans la peinture gallo-romaine, de Nicolas Delferrière

Le « marbre feint » aux xviie et xviiie siècles, de Sabine Allouche

Peinture de décor sur Wikipédia

👀 Enfin, pour finir sur une note plus légère, certains artistes s’emparent également de ces techniques anciennes, telle Alice Guittard qui reproduit de la pierre dure avec une symbolique contemporaine. Quelques unes de ses œuvres sont d’ailleurs exclusivement issues de chutes de marbre.

Pour davantage d’infos sur les enjeux écologiques

dans le monde du design et de l'architecture intérieure